大場 奈央(おおば なお)

1980年生まれ

完全大血管転位症、肺高血圧症、三尖弁閉鎖不全症等

心臓弁膜症ネットワーク 理事

福祉住環境コーディネーター 1級

成人期の心臓手術の合併症で三尖弁閉鎖不全症を発症

私は、生まれつき2つの動脈(大動脈と肺動脈)の位置が逆転している先天性心臓病を抱えています。かつては、このような病気は長く生きることが難しいものとされていましたが、医療技術の進歩により、先天性心臓病を持つ人々も成人できるようになってきました。そして、小児期に手術を受けても、成人になると再び心臓に不調が現れ、再手術が必要となることが多いこともわかってきています。私が三尖弁閉鎖不全症を発症したのは、こうした成人期の心臓手術の影響によるものです。

初めて心臓の手術を受けたのは、生後10日目です。2歳の時にも手術を受け、その後は、内服治療を続けていました。小児科の先生のもとに長く通院し、16歳を過ぎても通っていました。高校生や大学生になると治療の効果を感じられずに、次第に通院をしなくなっていきました。

大学生の頃には、慢性的な不整脈の症状が現れはじめ、社会人1年目に小児科医から循環器科へ転科するように言われました。循環器科で様々な検査をしたところ、肺高血圧症(心臓から肺へ向かう血管である肺動脈の血圧が高くなる病気)と診断され、それまで続けていた内服治療に加え、在宅酸素療法を行うようになりました。

治療により不整脈の頻度は減りましたが、肺高血圧症は進行していきました。新薬も登場していましたが、根治治療ではないため主治医と別の治療の可能性を模索していました。そして、セカンドオピニオンを受けた大学病院で、手術適応の可能性が示されました。半年以上かけて術式を検討し、最終的にはマスタード手術(大動脈と肺動脈を入れ替える代わりに、右心房と左心房の流れを逆にする方法)により、心臓機能の回復を目指すことになりました。

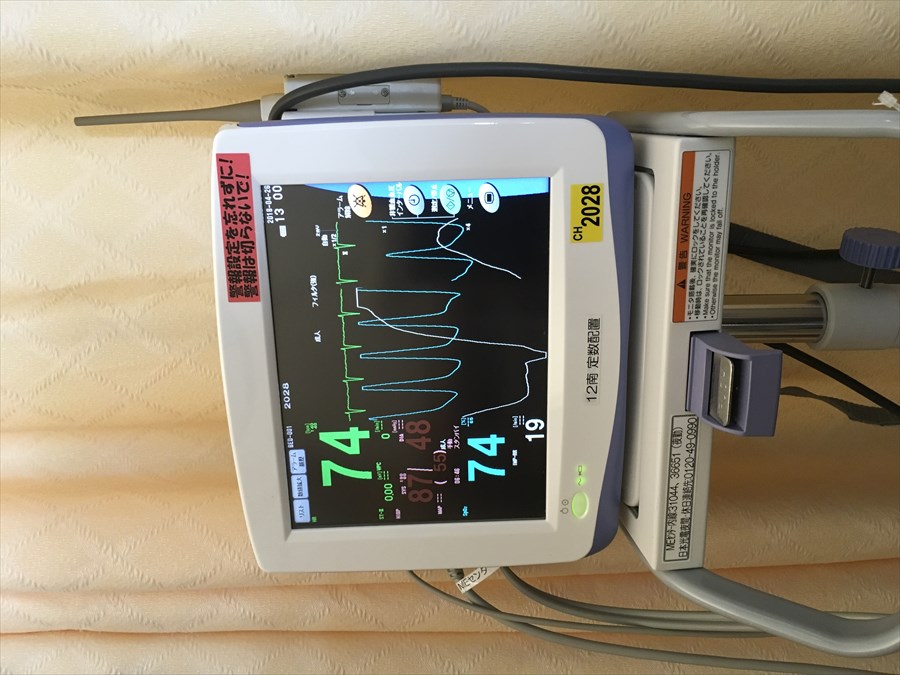

2018年5月7日に入院し、5月9日にマスタード手術を受けました。約3週間後の6月2日に退院しましたが、術後から倦怠感、息切れ、歩けない、やる気が出ないなどの症状が出ていました。退院してから6日後の通院時に、病状が悪化していると診断され、その翌日に循環器科に再び入院することになりました。退院してから1週間目の出来事です。

再入院後の検査で、肺高血圧症の悪化と、マスタード術による心臓内部の血液循環がうまくいっていないこと、三尖弁閉鎖不全が起きていることが分かりました。

そのまま入院を続け、持続皮下投与療法により肺高血圧症の治療を開始しました。1ヶ月程度で症状も改善されてきたため、次の治療として、血液の通り道を確保するため、カテーテル手術によりステントの埋め込みをしました。カテーテル手術を受けたら退院し、半年から1年後ぐらいに三尖弁閉鎖不全の治療として弁置換術をする予定でした。しかし、カテーテル手術時に、急激に状況が悪化していることが判明し、急遽2週間後に弁置換術を受ける事になりました。

このときは、なかなか現実を受け入れることが難しく、精神状態も悪化していました。退院が伸びたことや、再び開胸手術を受けることがとても嫌で、入院も長期化していたため、ストレスでごはんも食べられなくなっていました。配膳カートの音を聞くだけで嘔吐するようになるなど、長い入院生活の中でこの2週間が一番つらい時期でした。

そんな状況を見かねた私の母が、主治医に弁置換術を受けるにあたっての治療の説明を要望したため、手術の1週間前に説明の場が設けられました。主治医の説明を聞きながら、私はつらい思いが堪えきれず、「家に帰りたい。もう嫌だ。」と泣きながら話をしました。私の話を聞き、主治医の先生は、すぐに翌日から1泊の外泊をできるように手配してくれました。家では、病院と同じように何もせず寝ているだけでしたが、いつもは甘えん坊の飼い猫が、ぴったりと身を寄せてきて、心配そうにずっと付き添ってくれました。

その姿を見て、「この子達の為に私は戻ってこなければ」と手術を受ける事を前向きに捉えることができました。この外泊がなかったら、手術に耐えることができなかったと思います。母や猫にはとても感謝していますし、主治医にも、もっと早く「つらい」と伝えればよかったと思います。

術後の苦労と退院

弁置換の手術後は、2週間くらいで退院できると言われていましたが、結局退院までには2ヶ月かかりました。開胸術の後は、体内にたまる体液を排出するために、ドレーンという管を体に挿入しています。私の場合は、肺に水が溜まりつづけたため、肺に刺さっている管を抜くことが出来ませんでした。特に治療法がないため、肺の水が減るのを待つしかありませんでした。再入院から約2か月、肺の水は完全にはなくなりませんでしたが、管を抜いても水が増えない状況にはなっていたため、退院が許可されました。マスタード術から3ヶ月以上入院していたことになります。

手術後は、疲れにくくなり、今では体調が良いときには階段も1階分ぐらい登れるようになりました。また、10年間以上行っていた在宅酸素療法も終了することができました。頻脈など、心臓が落ち着かない感じがありますが、徐々に改善していくのかなと思いながら生活しています。

私は機械弁を入れたので、ワーファリンを服用しています。最初は薬の調整がうまくいっていなかったのか、大きなアザができていました。1度は太ももにできたアザが触ると痛く、アザの方向に寝返りがうてないこともありました。現在は薬の調整が上手くできているのか、アザができることは少なくなりました。

また最初の頃は、機械弁のカチカチという音に慣れずストレスでした。周りに相談できる人もいなかった中で、心臓弁膜症ネットワークと出会い、カチカチ音は当たり前だということや他にも同じように悩んでいる人の存在を知り、心強く思いました。今は、音がしても以前よりは気にならなくなりました。ワーファリンも機械音も時間の経過とともにだんだん慣れてきて、折り合いがつけられるようになっていると感じています。

入院生活が自分自身の価値観見直しのきっかけに

私は、自分の体調を考慮し、家で仕事が出来るよう個人事業主として働いています。手術前は、仕事を調整して半年間休業できるようにしていました。半年後に退院してすぐに徐々仕事を再開しました。今まで通りに仕事ができず、空回りをしてうまくいかないこともありましたが、周りの方のフォローに助けられました。会社員ではなかったので、自分のペースでうまく仕事に復帰できたと思います。

仕事は、バリアフリーやユニバーサルデザイン(年齢、性別、文化の違い、障害の有無にかかわらず、誰にとってもわかりやすく、使いやすい設計のこと)のコンサルティングのような事をしています。自分が心臓病ということが、この仕事を選んだ大きな理由です。

手術前は、自分が手術を受け健康な状況になれば、当事者意識も薄れるだろうと考えていました。仕事に行き詰りを感じていたこともあり、健康になったらこの仕事をやめて全く違うことをしようと思っていました。

しかし、入院中に様々な経験をし、また他の患者やその家族の方々の姿を見て、「やはりこの仕事をちゃんとやらないと。やろう!」と決意できました。

特にそう思ったのは、入院中に医療環境の不公平感や制度格差を感じたことが理由にあります。退院後の生活や体調が整っていないのにもかかわらず、半ば強制的に退院させられる人がいる一方で、自分は肺に水が溜まっているだけでずっと入院していることに疑問を抱いていました。自身の入院の体験を通じ、こうした社会や医療環境を少しでもより良いものにしていける活動に関わっていきたいと思うようになっていました。入院生活は、つらいことも多かったですが、仕事に対する人生の転換点になったと感じています。

自分の経験を、よりよい療養環境に向けて

医療環境を少しでも良いものにしていく活動に関わりたいとの思いから、患者の声を広く社会に届ける活動をしている一般社団法人ピーペックに入りました。そこで心臓弁膜症ネットワークの事務局をするご縁をいただきました。

ピーペックに在籍していたのは3年に満たない短い期間でしたが、その間に心臓病についての様々な社会的な課題を知ることができました。ピーペックを辞め少し経った頃に、心臓弁膜症ネットワークの福原代表理事から理事にならないかと声をかけていただきました。私の経験が少しでも役に立つならば、と理事をお引き受けしました。

これまでの経験から、私が当事者として医療や治療対して特に感じることは、次の3点です。

1点目は、移行期医療についてです。小児期医療から成人期医療へスムーズに移行するのが移行期医療の理想ですが、私の場合はうまく移行できなかったと思います。急に循環器科に移るように言われ、小児科医から見放されたと感じました。また、新しい循環器科の医師とも最初は信頼関係がなく移行することに対し不安が強くありました。もっと、移行期医療の重要性が広く理解され、取り組む病院が増え、移行期に不安を感じる方が減ることを願っています。

2点目は、外科と内科の連携についてです。再入院し合併症が判明した際、外科と循環器科では診断がまったく異なり、再手術に対する考えも異なっていました。双方で説明する内容が異なるため、どう理解し受け止めればよいか迷い不安を感じました。外科と内科で、病気や治療に対する考え方の違いもあると思いますが、連携して治療方針をすり合わせて患者に提示することで、治療に対する不安が軽減されると思います。

3点目は、マスタード術後に合併症になりましたが、手術を受ける前は弁の逆流や弁置換の可能性があるが、なる可能性は低いと言われ、簡単な説明を受けただけでした。主治医が、私を不安にさせないようにという配慮から、詳しくは説明しなかったのかと思います。

しかし、弁置換を受ける際は、体調も良くなく、急に手術が決まったこともあり、術式などを調べたり考えたりする余裕は全くありませんでした。手術前の体調の良い時期に、合併症についても調べていれば、手術に対する不安や術後の後悔が少なかったと感じています。

きちんと病気について考えられる余裕がある状況で治療を選択することが理想ですが、それができない状況や心境の場合は必ずあると思います。そのため、自分がいつかなるかもしれない病気について、体調や気持ちに余裕があるうちに、予備知識を得て、いざなった時に治療を選択できるよう準備しておくことが必要だったと感じています。

特に、先天性心臓病の心臓奇形がある場合は、心臓弁膜症を発症する可能性が高いです。先天性心臓病の方には、基礎の病気に加えて心臓弁膜症についてもぜひ知っておいて欲しいです。

こうした私の体験を当事者として伝えることで、少しでも心臓弁膜症を取り巻く環境をよりよいものにできるよう、取り組んでいきたいです。特に、先天性心臓病と心臓弁膜症の両方の疾患があるため、基礎疾患がある患者の状況を伝えていければと思います。