ニックネーム:yasumi

1977年生まれ

大動脈弁狭窄症兼閉鎖不全症

医療事務

見えない不調の始まり

介護福祉士として転職した2018年。早番、日勤、遅番、夜勤のフルシフトに加え、ひとり夜勤や、16時から翌日10時までのロング夜勤も月に複数回入るなど、ハードスケジュールな日々を過ごしていました。

前年に婦人科系疾患で手術を受け、その手術中に高血圧に陥ったことで循環器科にかかったり、ホルモンバランスが崩れて更年期障害が早まったりするなど、体調は不安定でしたが、入社前の健診では異常はありませんでした。

しかし、8月ごろになると、疲れやすさや倦怠感といったひどい夏バテのような症状に加え、息苦しさや背中の痛みを感じるようになりました。1か月近くもこうした症状に悩まされ、ペインクリニックにもいったものの原因は不明。「きっと精神的なものが原因だろう」と自己完結するしかなく、休みの日には体力をつけようと、ジムに通って水泳をしていました。

やっと見つかった原因と込み上げる涙

大きな転機を迎えたのは、それから約2か月後。10月に受けた会社の健康診断で、心雑音を指摘されたのです。

翌日、循環器でかかっていた市立病院に向かうと、いつもとは違う医師が診察をしてくださり、聴診器と心臓超音波検査を受けました。診断結果は、大動脈弁狭窄症兼閉鎖不全症の軽〜中等度。ひとまずは経過観察となり、夜勤を減らせば仕事は続けても問題ないとのことでした。

しかし、「手術をしない限り、心臓の機能は改善しません」という医師の言葉はインパクトが強く、仕事のこと、これからの生活のことが頭をよぎりました。

母方の祖父母が心臓病だったのもあり、「心臓にトラブルがあるのかもしれない」とは思っていたので、明確な診断を受けられたことで納得できたのを覚えています。しかし、病院を出てバス停で母に電話をかけて伝えたときは、不安で涙が止まりませんでした。母に「元気な体で産んであげられなくてごめんね」と言わせてしまったのも辛かったですね。

その後は、上司にもすぐ診断内容を伝え、産業医と人事に話を繋いでもらいました。産業医と話し合いながら、無理のないようにすぐ勤務を調節してもらえたのはとてもありがたかったです。

苦しさで眠れない夜を越えて

経過観察の期間は計3年ほど。時折、体のだるさやめまい、脈が飛んでるような感覚がありましたが、そこまで悪化している様子はなく、無理のない範囲で仕事を続けていました。

その後、手術を検討する段階になったため、2021年9月に心臓血管外科のある地元(千葉県)の大学病院へ転院したのですが、転院直後に血圧を測るとなんと200越え。経食道心エコーなどで詳しく調べたところ、大動脈弁の弁尖が1枚しかない“一尖弁”であることが分かりました。さらに、心臓弁にわずかな逆流が見られることや、狭窄が進行しやすいことなども判明し、開胸手術が必要になると告げられました。

それ以来、3か月に1回のペースで診察や検査を重ね、2022年6月に手術適用となりました。ただ、当時はコロナ禍だったため、手術日の見通しが立ちづらく、8月初旬に医師から「手術は明後日に決まりました。明日入院してください」と連絡が来ました。

入院まで猶予がなかったものの、7月下旬には心臓が苦しくて眠れないほど体調が悪化していたので、手術を受けられると分かったときの嬉しさは大きかったですね。

入院し、身の回りの準備を整えた後は、手術の執刀医と手術に関する話をしたり、リハビリ担当の医師と足の筋力や握力、歩くスピードなどを細やかに計測したりと、手術前日は慌ただしい印象でした。でもシャワーを浴び、ご飯もしっかり食べ、ぐっすり眠れたおかげで、翌日手術室に向かう時は、とてもスッキリした気分でした。主人とは「じゃあ、行ってくるね」と握手を交わし、手術室には自分の足で歩いて向かいました。

実生活を見据えたリハビリが心身の支えに

手術は、機械弁を挿入する大動脈弁置換術でした。「できるだけ手術傷が目立たないように」と、執刀医は胸のやや下の方にメスを入れてくれました。

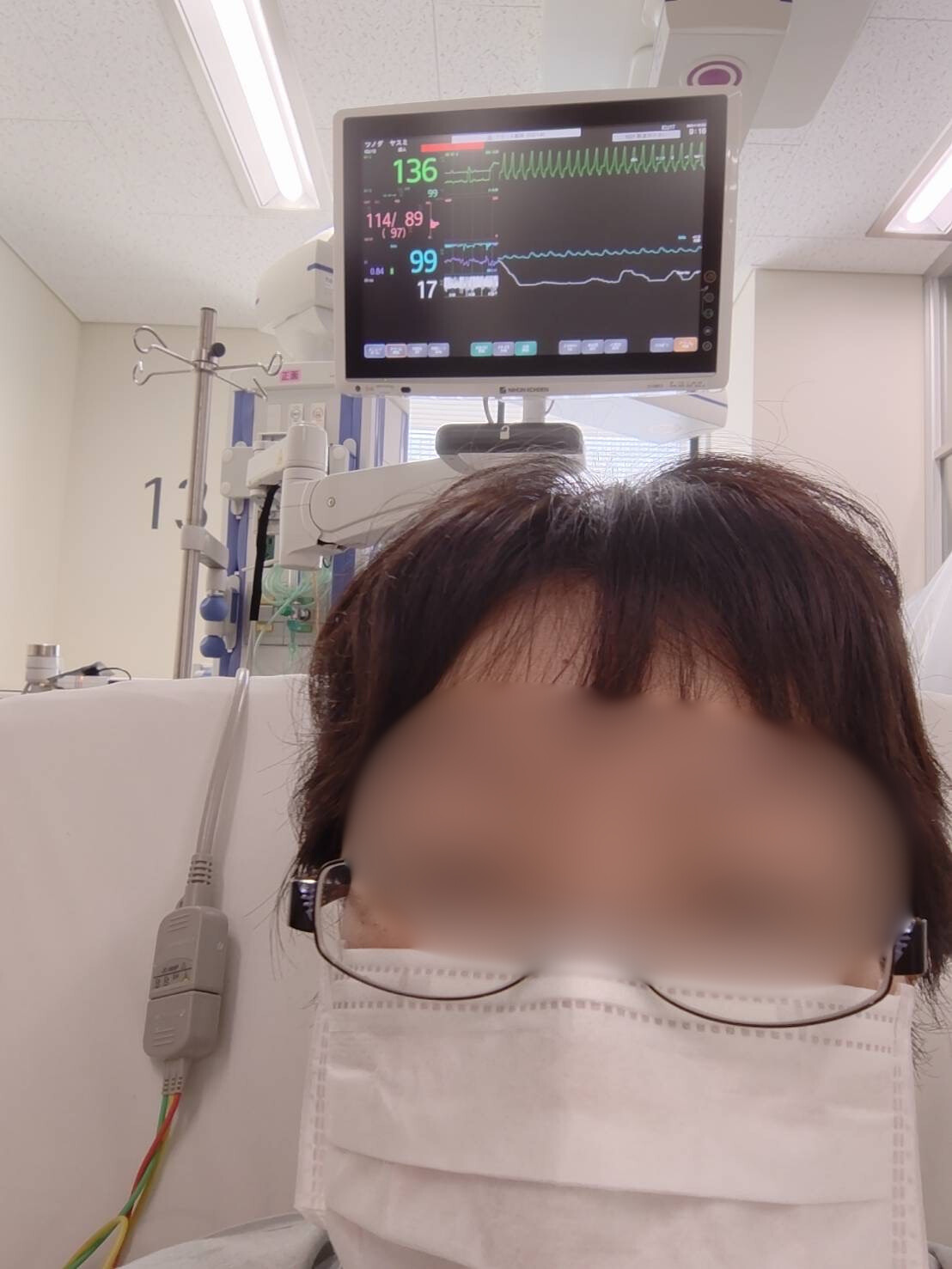

手術の翌日、ICUから一般病棟に移りました。手術自体は成功に終わったものの、原因不明で肺に穴が開いていることが判明。酸素吸引が必要になったため、リハビリは手術から1週間近くたってからスタートしました。

リハビリ初日は、午前と午後に40分ずつ、首や肩の運動と歩行訓練に取り組みました。

私は呼吸が浅く、血中酸素飽和度が88%まで下がってしまうため、「深呼吸を意識して」と繰り返しアドバイスされました。

別の日には、入浴や家事動作のリハビリも行いました。入浴の練習では、湯船に入りやすい姿勢や動作を実際の設備を使って確認。家事動作では、包丁で粘土を切ったり、洗濯物を干したり畳んだりする練習を行いながら、体に負担の少ない方法を学びました。

私のリハビリを担当してくださった理学療法士さんは、手術で胸を切開した私の状況に配慮し、「自宅の洗濯物はどうやって干してますか?」「物干し竿は使ってますか?」など普段の生活に則した質問を通し、負担を減らす動作のヒントをくださりました。また掃除機をかけたり床にしゃがんだりするといった何気ない動作でも苦しくなることも体感できたので、リハビリはとても有意義でしたね。

怖さと悔しさをバネにー主人の支えとリハビリで取り戻す日常

手術から約10日に退院しました。

ただ、体調は安定していたものの、階段の昇り降りは許可されておらず、体力は万全ではありませんでした。入院部屋から病院の玄関を出るまでの距離でも、休憩を複数回挟まなければ辿り着けませんでしたし、特に駅周辺は人の多さと周囲のスピードについていけず、怖さがこみ上げてきたのを覚えています。それと同時に、「なぜ、こんなこともできなくなったのだろう」という悔しさもありました。

退院後、家事は主人が積極的にサポートしてくれました。洗濯物を干す動作はリハビリのアドバイスを心掛けたものの、水を含んだズボンなどはとても重く、干すだけで息切れを起こしてしまったのです。そのため、主人のサポートは本当に助かりました。

大学病院までは1時間近くかかりますが、介護職に復帰したかったため、術後も2週間に1回のペースで心臓リハビリの外来に通い、歩行訓練や筋力測定を行いました。その成果もあって、体力は少しずつ回復。退院から1か月ほど経ち、階段の昇り降りをしても大丈夫と許可が出た日はとても嬉しかったですね。

退院後はマンションの廊下やベランダを歩いていましたが、日がたつにつれ、歩ける距離が伸びていきました。気分転換に海が見える公園に行ったり、紅葉が綺麗な公園に行ってウォーキングしたりしました。

命を守る除細動器との共生

仕事へ復帰したのは、手術から4か月ほどたってから。産業医と何度も面談を重ね、無理のない時期に決められたと思います。重い荷物を持ったり夜勤をしたりすることは医師に止められていたので、以前と同じような働き方はできなくなりましたが、体調に問題はなく過ごしていました。

しかし、2023年3月、息ができず、立っていられないほどの苦しさが襲いました。その4か月後にも、発作が起きて救急搬送。持続性心室頻拍*と診断され、心臓カテーテルアブレーションを受けました。

私の場合は、手術で植え込んだ機械弁のすぐ近くから変則的に電気信号(心臓を動かすための指令)が発信するため、これ以上の治療は困難と判断され、完治には至りませんでした。

心室頻拍は、心室から血液を十分に送り出すことができなくなるため、場合によっては命に関わります。心臓突然死を防ぐため、2024年6月に皮下植込み型除細動器(S-ICD)を植え込みました。

植え込み時に、医師から「除細動器はお守りみたいなものだから」と言われましたが、1日で3回も作動することもありました。このときは、10日ほど前に大学病院で心電図検査を受けても何も異常がなかったので、電気ショックがかかったのはとても驚きましたね。

頻拍発作の対策として、自律神経に作用する治療を受け、現在体調は安定していますが、次にいつ発作が起きるか分からないため、車の運転はしていません。趣味がドライブだったので、運転ができないのは正直残念です。そのほか、IH調理器や携帯電話などから一定の距離を取ったり、MRI検査は病院によっては受けられないため確認したりするが必要があるなど、生活でもいくつかの制限があります。

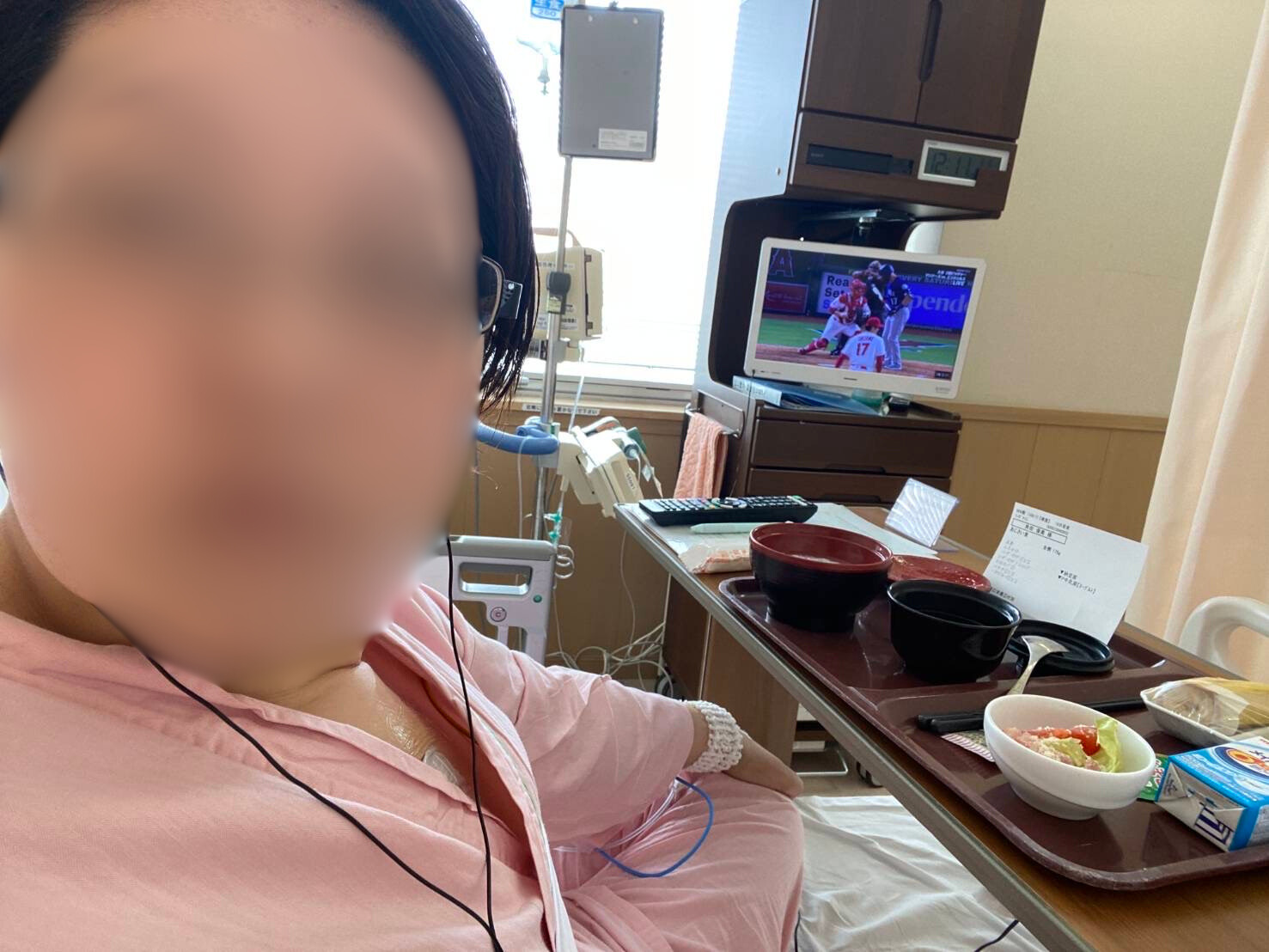

しかし、手術のおかげで胸の苦しみといった症状から解放されたので、手術を受けてよかったと思っています。入院中に毎日見ていた大谷翔平選手の試合や、相撲観戦といった新しい趣味もできましたし、現在、心臓弁膜症については、心臓血管外科で年に1回の心臓超音波検査と診察を受けているだけで、日々穏やかに過ごすことができています。

*心拍数が異常に速くなる不整脈で、30秒以上持続するか、30秒未満でも意識の消失など重篤な症状がみられます。心臓弁膜症など心臓機能に異常がある人に発生しやすいといわれています。

手術と入退院を経て見つけた新しいキャリア

以前は、特別養護老人ホームでユニットリーダーを務めていました。より視野を広げるため、2018年4月に転職したものの、半年後に心臓弁膜症が発覚し、手術のために休職。手術後は夜勤のない事業所に転職しました。

介護の仕事は重労働です。それでも、仕事に大きなやりがいを感じていたため、介護職の復帰にこだわりました。しかし、転職後2か月で、持続性心室頻拍のため心臓カテーテルアブレーションを受けることとなった際、循環器科の医師から、「体力の心配が少ない事務の仕事などをしたほうがいい」とアドバイスを受け、ついに退職を決めました。

その後、2回目の心臓カテーテルアブレーション、S-ICD植え込み手術のため、入退院を2回しました。その時にお世話になった病棟クラークの方が、とても親切でいつも親身になってくださったのが嬉しく、それをきっかけに医療事務の仕事に興味を持ちました。退院して1か月後に医療事務の講座を受講しはじめ、現在は医療事務のパートをしています。

安定しない体調、入退院、手術を繰り返し、とても大変でしたが、歩んできた道の先で好きな仕事に巡り会うことができ、良かったと思っています。

支えてくれた方、心臓弁膜症で悩んでいる方に伝えたいこと

心臓弁膜症の手術前にかかっていた婦人科や循環器科では、さまざまな検査を行いました。それでも心臓弁膜症を察知できなかったので、聴診器などの検査を受けて「異常がない」と結果が出ても、必ずしも安心できるものではないのだなと感じています。

そのため、健康診断で心雑音を指摘して下さった医師には感謝しかありません。わかりやすい言葉や模型を使って説明し、私の疑問や不安に丁寧に耳を傾けてくださりました。さらに、入院中にいつも明るく接してくれ、些細なことでも相談に乗ってくださった看護師さんや助手の方、術前から術後までサポートし続けてくださった理学療法士さんをはじめ、たくさんの方々が支えてくださり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

この体験談を読んでくださる方のなかには、心臓弁膜症の診断を受けて、不安な気持ちを抱いている方もいらっしゃると思います。

まずは、自分の病気をしっかり知るところからスタートしてはいかがでしょうか。

私は書籍やインターネット、体験ブログなどさまざまなツールで情報収集したことで、漠然とした不安を心配ごととして整理・納得でき、気持ちを落ち着かせることができました。

私の場合は、コロナ禍で入院の準備期間が短かったのですが、あらかじめ入院時の便利グッズなどの情報を仕入れていたので準備で困ることはありませんでした。手術直後は体を十分動かせないため、ベッドの柵などすぐ取れるところに物を引っかけられるS字フックや、気になったことを走り書きできるメモ帳を準備して本当に良かったと思います。あと、有事に備えて、ヘルプマークはもちろん、診察券番号や既往歴などを書いた“非常用カード”も用意しました。

また、心臓弁膜症ネットワークで仲間と繋がれたことで「ひとりではない」と思え、心強さを感じました。当事者にしか分からない悩みや不安な気持ちを共有でき、治療を乗り越えられた貴重な経験を聞くこともできます。私自身とても助けられたので、少しでも何か活動に協力ができないかと思い、現在は心臓弁膜症ネットワークのボランティアに登録し、イベントなどの際のお手伝いをしています。

ひとりで悩まずに、できる範囲から少しずつ不安と向き合ってみてくださいね。

yasumiさんの体験談の音声解説を作成しましたので、ぜひお聞きください。なお、この音声解説はGoogleのAIツール『NotebookLM』音声概要機能を使用して自動で生成したものであり、イントネーションや漢字の読みなど、適切でない部分もございます。あらかじめご了承ください。